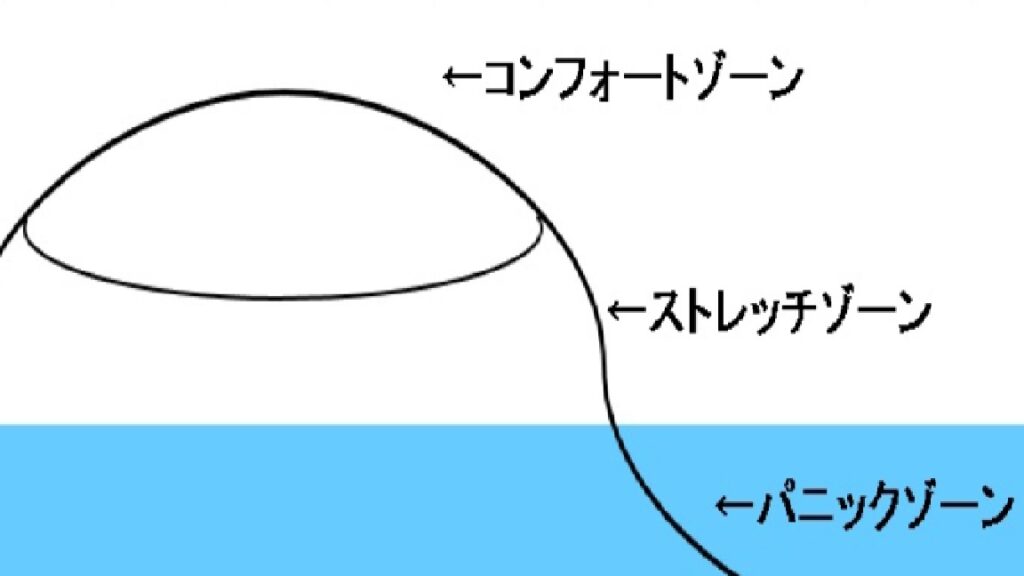

学習者が成長するためには、単に知識を増やすだけでなく、学習環境とその心理的影響を理解することが重要です。この記事では、学習者の成長を促進する「コンフォートゾーン」「ストレッチゾーン」「パニックゾーン」という3つの領域について詳しく解説します。それぞれの領域は、教育心理学に基づいて、どのように学習者の成長に影響を与えるかを見ていきます。

1.成長を意識する3つの領域とは?

教育心理学では、学習者がどのような心理状態でいるかによって成長の度合いが異なるとされています。ここで紹介する「コンフォートゾーン」「ストレッチゾーン」「パニックゾーン」は、学習者の心理状態を理解する上で有用なフレームワークです。それぞれのゾーンを理解することで、学習者はより効果的に成長するための方法を見つけることができます。

1-1. コンフォートゾーン = 安全領域

コンフォートゾーンとは、心理的に安心できる範囲であり、学習者がストレスなく過ごせる領域です。たとえば、簡単な問題ばかり解いて「これならできる」と感じることがこのゾーンの特徴です。しかし、この領域に長く留まっていると、成長は停滞しがちです。教育心理学的には、このゾーンでは自己効力感が高まりやすいものの、挑戦や新しい学びを避けることで成長機会を逃すリスクもあります。

1-2. ストレッチゾーン = 成長領域

ストレッチゾーンは、学習者が自己の限界を少しだけ超える領域で、成長が促進されるゾーンです。このゾーンでは、適度な緊張感が伴い、少し背伸びをした学習や挑戦をすることで、自己効力感と成長意欲が高まります。教育心理学でいう「ラーニングゾーン」に該当し、この領域に長く留まることが成長の鍵となります。

1-3. パニックゾーン = 混乱領域

パニックゾーンは、学習者が過度なストレスを感じ、学習効率が低下する領域です。この領域では、学習者が困難すぎる課題に直面し、不安や挫折感が強まりやすいです。教育心理学では、過度な負荷は学習意欲の低下や自己効力感の喪失を招くことが知られています。無理にこのゾーンに留まると、学習効果が逆に減少する恐れがあります。

2.教育心理学に基づく成長のステップ

2-1. コンフォートゾーンの限界を理解する

コンフォートゾーンは、心地よく安心感がありますが、ここに長く留まると成長が期待できません。学習者に自己効力感を与える一方で、挑戦が不足するため、進歩が遅くなりがちです。心理学的には、過剰な安心感は新たな学びへの恐怖心を生む可能性があります。

2-2. ストレッチゾーンでの成長の加速

成長の加速は、ストレッチゾーンで行われます。このゾーンでは、未知の課題や新しい挑戦により、学習者は心理的に「ラーニングゾーン」に身を置くことになります。ここでは、適度な緊張が学習意欲を高め、長期的な成長を促します。

2-3. パニックゾーンを避ける

古い指導では、この領域でのスパルタ的な指導法があった。それだと一部の人は成長するでしょうが、潰れてしまう人も多かったはず。現代では、難しい手法となる。無理な挑戦や過剰な負荷は、パニックゾーンに直結し、学習者の成長を阻害します。教育心理学では、学習者が適切な難易度の課題に取り組むことが重要であるとされており、過度な負荷は逆効果になるとされています。成長のためには、挑戦的ではあるが達成可能な目標を設定することが大切です。

3.ストレッチゾーンに向かうための実践的アプローチ

成長を加速させるためには、意識的にストレッチゾーンに移行することが求められます。

例えば、以下のような行動を取ることで、学習者は自らの成長を促進できます。

新しいチャレンジを見つける:自分にとって難しい課題や未経験の科目に取り組む

小さな成功体験を積む:難しい問題を解決することで自己効力感を高める

支援を活用する:先生や仲間からのサポートを得て、パニックゾーンに落ち込まないようにする

教育心理学の視点で見ると、適度な挑戦と成功体験の積み重ねが、学習者の自信と成長意欲を引き出す要因となります。教師やメンターは、学習者が適切なゾーンで学習できるようサポートすることが重要です。

4.最後に:成長には意識的な挑戦が必要

学習者が成長するためには、常にストレッチゾーンでの挑戦を意識することが必要です。自己成長を促すためには、無意識にコンフォートゾーンに留まることなく、意図的に新しい課題を探し続けることが大切です。教育心理学的にも、適切な挑戦が学習者の内発的動機を高め、学習成果を最大化することが示されています。

「停滞=衰退」という認識を持ち、ストレッチゾーンでのチャレンジを続けることで、新たな可能性を切り開くことができるでしょう。3つのゾーンの理解と意識的なアプローチにより、学習者はより効果的に成長し続けることが可能です。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 無理な目標設定は長続きしないので、厳しい目標設定にはしない。しかし、容易な目標設定では成長しない。よって「程良い負荷がかかる目標設定にする」ことが大切です。 参考リンク:心理学より効果的な目標設定方法 […]