物理の公式を覚えても使いこなせない、点数がまったく伸びない、いまさら勉強しても手遅れな気がする……。高校2年生のこの時期に、そんなネガティブな思いを抱えている人は決して少なくありません。実は早めに苦手を克服しておくと、高校3年生の受験勉強で大きく差がつくことは、大手予備校のデータからも明らかになっています。

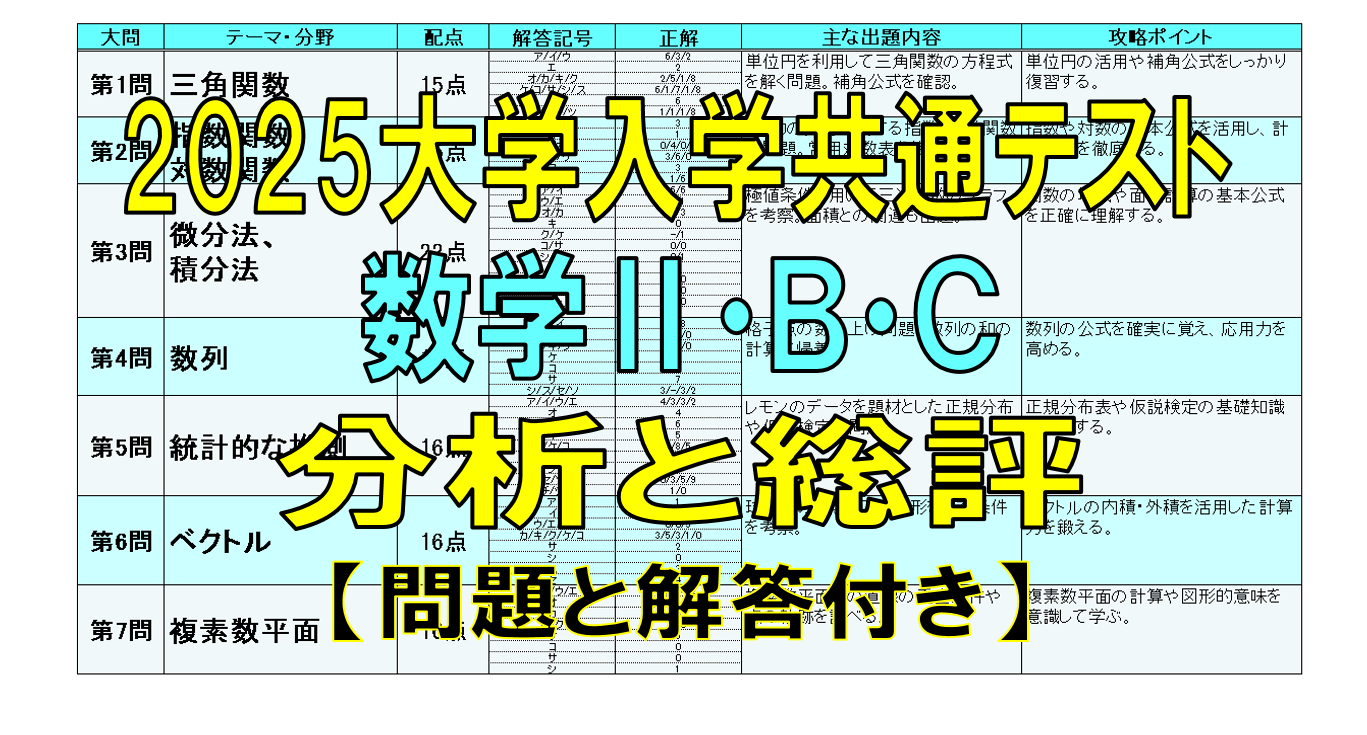

具体的に何から始めればいいのか模索している方のために、この記事ではStudyplus・ベネッセコーポレーション・東進ハイスクール・Z会・河合塾といった信頼できる上位5サイトの情報をもとに、高校2年生(物理1年目/高校によっては高1)が物理を克服するための戦略をまとめました。高2の今から地道に取り組むだけで「意外と物理って面白いかも!」と思える日は必ず訪れます。私自身も理学部物理学科専攻でしたので、自信を持ってお届けします。ぜひ最後まで読んでみてください。

1. 物理が苦手な高校2年生が抱える主な悩み

高校2年生(学校によっては高校1年生)で初めて高校物理を勉強することになると、ほとんどの生徒が直面する悩みになります。中学とは格段に理科としても本格的に「力学」「電磁気」「波動」などの深い理解と計算問題も難易度が上がってくるわけなので、皆口を揃えて以下のようになります。

「コレ、どうやって解けばいいの…?」と悩むうちに、どんどん苦手意識が募ってしまうケースも多いはず。ベネッセコーポレーションが発表した高校生学習調査によると、「理科が苦手」と答えた生徒の半数以上が、「物理の公式や計算が覚えられない・使えない」という壁に直面します。。。

ここでは、物理を苦手とする高校2年生が具体的にどんな悩みを抱えているのか、さらに「どうして高校2年生で物理が大事なのか」を解説していきます。

1ー1. 公式がチンプンカンプン…物理アレルギーの正体

公式を暗記しようとしても、使い方が曖昧なままテストに突入し、結局応用問題で手も足も出なくなるケースがよく見受けられます。Studyplusが行ったアンケートでは、物理への苦手意識を訴える生徒の60%近くが「公式や概念がわからない」と回答したとのことです。たとえばF=maなど運動方程式は覚えていても、なぜそうなるのかという原理に触れずにいると、状況が変わった問題でどの式を使っていいかわからなくなるのは自然な流れでしょう。電磁気のクーロンの法則も同様で、「電荷の符号による引力・斥力のイメージがわかない」と混乱するうちに、苦手が増幅していくことがあります。公式の成り立ちを少しでも理解しておけば、「本当に暗記しなくてはいけない部分」と「自然と導き出せる部分」をうまく切り分けられるため、「覚えられない…」というアレルギーがグッと減るはずです。

1-2. 高校2年生で物理が重要な理由

受験を控える高校3年生の段階で「物理がわからない!」と慌て始めても、力学や電磁気を一からやり直す時間的余裕がないのが実情です。東進ハイスクールの合格体験記などを見ても、高2のうちにある程度基礎を固めた生徒が高3で一気に伸びるパターンが多いと言われています。河合塾の模試成績分析でも、高2で平均点を割っている生徒のうち、高3で巻き返せたのは3割ほど。もし今の段階で「公式が意味不明」「演習量が足りない」と感じているなら、高2の間にしっかり腰を据えて取り組むことが、受験攻略への近道となります。力学、電磁気、波動といった主要な単元は2年生後半で集中的に学ぶケースが多く、ここで得られる土台があればこそ、3年生では過去問演習や応用問題に集中できるわけです。

2. 物理を得意に変えるための心構え

2-1. 数学的処理とイメージ思考を両立しよう

計算が正確でも、図やイメージを描かずにやみくもに式を立てていると失敗率が上がり、逆に公式をイメージ化するばかりで計算練習を怠ると得点に結びつきません。ベネッセコーポレーションの学力調査では、物理が得意な生徒ほど「数式の意味を図で捉えながら、計算問題を繰り返す」両輪学習をしていると報告されています。力の向きやベクトルを自分で図に描いてから式を立てるクセをつけると、加速度や速度の向きが頭に入りやすくなり、よくあるプラスマイナスの符号ミスも減るでしょう。波動や光の単元も、「式→グラフ→図示」と順番を踏みながら把握すれば、漠然と覚えていた公式がグッと頭に定着します

2-2. 「理解→定着→活用」学習サイクルの作り方

一度学んだだけで満足しがちですが、エビングハウスの忘却曲線によると、人間は24時間後に学習内容の約7割を忘れるとされています。つまり、こまめに復習していないと公式や概念はあっという間に頭の中から消えてしまうわけです。河合塾やZ会も推奨している通り、インプット後は演習で試し、結果をチェックし、再度振り返って応用に備えるという一連の流れを回していく必要があります。今週新しく学んだ単元を週末にミニテスト形式で解き、翌週には少し難度の高い応用問題に挑戦する流れを繰り返すだけで、着実に計算力と理解が積み上がるはずです。

3. 苦手の原因別:効率的な勉強法

公式の丸暗記が苦手なのか、計算ミスが頻発するのか、それともイメージがつかみにくいのか。自分の苦手パターンを正確に把握するだけで、克服への糸口が見えてきます。ここでは、それぞれの原因に合わせた対策を示していきます。

3-1. 公式が覚えられない人へ:理解を伴う暗記術

東進ハイスクールの合格体験記でもよく語られるのが、「公式の証明や実験をチェックしながら公式を覚えると、応用問題での汎用性が上がる」という勉強法です。丸暗記のみの場合は、初見の設定に出くわすと「どの公式をどう使えばいいのか?」で詰まってしまうことが多いのが現実。たとえば運動方程式F=maなら、「質量mの物体が加速度aで動くにはFだけの力が必要だ」というニュートンの運動の法則を簡単にでも追体験すると、どんな状況でこの式が使えるか自然にわかります。Studyplusのデータでも、公式理解を伴う学習をした人と、短期暗記に頼った人とでは定期テストや模試で平均10点以上差が出やすいとされているため、時間が多少かかっても暗記にロジックを付ける工夫が大切です。

3-2. 計算ミスが多い人へ:単位・ベクトル・次元分析の徹底

Z会の添削指導からは、物理の誤答の約4割が「単位換算ミス」や「ベクトル方向の取り違え」によるものだと指摘されています。ここを意識していないと、m/sとkm/hをうっかり混同する、ベクトルを合成するときにsinとcosを逆に使うなどの初歩的なミスを量産しがちです。次元分析を取り入れるだけで、左右の次元が食い違っていないかを素早くチェックできるため、自分の式の正しさを機械的に確かめられます。計算ミスを減らすだけでも大幅な得点アップが見込めるため、毎回「単位や方向は正しい?」「次元は合っている?」と少し立ち止まる癖をつけてみましょう。

3-3. イメージが湧かない人へ:図解・動画・アプリの活用法

ベネッセコーポレーションの映像教材利用者アンケートによると、映像授業を取り入れた生徒の8割以上が「理解度が向上した」と回答しています。文字と数式だけで学ぶのに苦手意識があるなら、図解やシミュレーション動画を見て視覚的に理解すると一気にわかりやすくなるでしょう。たとえば波の干渉や電磁気の実験などは、YouTubeの実験動画やNHK for Schoolのアーカイブで観察するだけでも感覚的に「そういうことか!」と納得しやすくなります。スマホアプリで力学シミュレーションができるツールもあるので、それを使って力や運動エネルギーの変化を追体験してみるのもおすすめです。

4. 高校2年生で押さえておきたい重要単元

高校2年生の物理範囲は主に力学・電磁気・波動(音や光)が中心。ここをしっかり把握しておかないと、高3になってからの受験で大きな痛手を被ります。各単元の注目ポイントをまとめました。

4-1. 力学:運動方程式・エネルギー保存則・運動量保存則

河合塾の模試分析で配点が最も高いのは力学。運動方程式(F=ma)、エネルギー保存則、運動量保存則という三本柱を状況に合わせて的確に使い分けられるかが、得点を左右します。

・運動方程式:外力が明確に設定されているときに有効。

・エネルギー保存則:摩擦や空気抵抗が無視される場合に適用して、エネルギーの変化を追う。

・運動量保存則:衝突や爆発など、短時間で力が働くイベントに使われる。

と使う法則を見極めるだけでも大きなミスを防げるでしょう。ここでしっかり練習すれば、共通テストや私大の個別試験で点を稼ぎやすい土台が作れます。力学は最重要単元。「どの状況でどの法則を使うか」を正しく見極める力が、高得点につながるカギです。

4-2. 電磁気:クーロンの法則・電場・磁場を直感的に掴む

電磁気は「電場・磁場」という目に見えないものを扱うため、苦手意識が強い高校生がとても多い単元です。電磁気を苦手とする理由の約7割が「イメージが湧かない」と答えているほど。

クーロンの法則:+の電荷と-の電荷は引き合う、同符号同士は反発し合う→矢印で向きを描くクセをつけると混乱しない。

電場・磁場:力線をノートに描いてみるだけで、「どこで力が強く働くか」が可視化され、計算や解釈がしやすくなる。

クーロン力の方向を取り違えてしまう生徒が失点するケースが目立つため、図解やベクトル表記の練習を繰り返しておきましょう。

4-3. 波・音・光:暗記×実験イメージで定着させる

波・音・光は、「抽象用語の暗記」+「実験や身近な現象のイメージ化」を組み合わせることでスムーズに覚えられる。音波や光の実験動画を視聴後に問題演習をしたところ、正答率が平均20%向上したという報告もあったり、波動では「暗記事項をまず押さえつつ、関連する実験動画を活用」する勉強法を推奨します。

例えば、

・音のドップラー効果:救急車のサイレンが近づくと音が高く、遠ざかると音が低く聞こえる→リアルな音の変化を想像すると覚えやすい。

・光の屈折・干渉:シャボン玉の虹色や薄い油膜の反射など、普段の生活で目にする現象と結びつけると暗記しやすい。

特に波・音・光は、座学だけで詰め込み暗記すると忘れやすい。実験映像・身近な現象との関連付けで理解すれば、一生モノの記憶になります。

5. 実際の勉強スケジュール例

大事だとわかっていても、忙しい高校生活の中で計画的に勉強できないという悩みがあるかもしれません。ここでは、具体的にどんなスケジュールで学習を進めればいいのか提案していきます。1週間単位とテスト・模試前の2パターンで考えてみましょう。

5-1. 1週間の学習メニュー例

学習継続データでは、「週単位で進捗を振り返る人」の方が成果が出やすいという結果となっています。月~金で新単元のインプットや例題演習を進めつつ、週末にその定着度をチェックし、翌週に応用へステップアップする流れが理想です。例えば次のようなモデルプランがあります。

| 曜日 | 学習内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 月 | 新単元を教科書で理解 + 例題演習 | まず概念をしっかりインプット |

| 火 | 公式の導出ノート作成&マイ問題集づくり | 公式の成り立ちや適用範囲を深掘り |

| 水 | 練習問題(教科書・問題集)10問 + 答え合わせ | 計算力と正確性を鍛える |

| 木 | 苦手問題の解き直し・解説映像の視聴 | ミス原因を追求し、繰り返しで克服 |

| 金 | まとめテスト(10~15分) + 小テスト解き直し | 1週間の総復習、理解度の客観的確認 |

| 土 | 部活や他科目優先(空き時間で軽めの復習) | 学習ペースを落とさない程度に復習 |

| 日 | 週末まとめ:ノート整理 or 模試・過去問対策 | 疑問点を集約し、次週へフィードバック |

こうして見ると、週の半ばまでは理解と練習問題、後半は苦手補強とまとめテストという流れで、週末に総仕上げをするイメージです。部活動が忙しくても、このサイクルをだいたい崩さずに回せれば、少しずつ苦手が減っていきます。

5-2. 定期テスト・模試対策スケジュールの組み方

テストや模試の2~4週間前から逆算して、復習→演習量UP→過去問チェックの3ステップを踏むのが鉄板。河合塾のデータで、物理で70点以上を取る層のほとんどが「最低でも2週間前」から演習量を増やしている。ベネッセコーポレーションの学習調査でも、テスト前の一夜漬けは暗記事項だけはなんとか覚えられても、計算問題で大量失点するパターンが多い。

実例として、

テスト1か月前:苦手単元リストアップ&教科書の基本問題を中心に復習。

テスト2週間前:演習量を増やし、学校ワークや問題集を使って実戦形式の練習。

テスト直前:過去問や出題パターンをチェックし、重要公式の最終確認。

物理を一夜漬けで乗り切るのは絶対に避けたいところ。2~4週間前から着実に学習計画を組むことで、確実な点数アップにつなげましょう。

6. 苦手意識を払拭するおすすめ参考書・教材

適切な勉強法がわかっても、どの教材を使うかで悩む人もいるかもしれません。ここでは要点を絞った参考書・問題集や、マルチメディアを活用した学習法を取り上げます。

6.1. 効率的な問題集・解説書の選び方

「要点整理がコンパクト&例題解説がわかりやすい」問題集や解説書をまず1冊、繰り返し使い込むのが王道です。Studyplus内の書籍ランキングでも、物理の苦手層は「分厚い総合参考書」よりも「薄くても要点がまとまっている問題集」を選んだ方が継続率が高いとありました。またZ会や東進ハイスクール講師も、「一冊を何度も解いて自分のモノにする勉強法」が最も基礎力を定着させると推奨しています。

実例として、

教科書準拠問題集や学校指定ワークはもちろん、

『はじめからていねいに』シリーズ

『名門の森』シリーズ

レベルに応じた丁寧な解説で人気の高い問題集を選びましょう!分厚すぎる本をいきなり買ってしまい、挫折して「結局読まなかった…」という悪循環に陥らないよう注意が必要です。物理は反復演習が命。一度に何冊も手を出さず、相性のいい1冊を徹底的に使いこなしましょう。

6ー2. 図解・アプリ・動画の融合で理解を深める

テキスト学習が苦手な人こそ、図解教材やアプリ・動画学習を併用して、「見る・聞く・手を動かす」学習スタイルを確立すると効果的です。ベネッセコーポレーションの映像授業調査では、「映像+テキスト」の併用が最も理解度を高めると8割以上の回答。河合塾の視聴講座を受講した生徒を対象にした調査でも、直感的に把握しにくい波動や電磁気の単元で映像の効果が特に顕著でした。

実例として、

YouTubeの「高校物理の実験・解説チャンネル」

NHK for Schoolのコンテンツ

を見てから問題に取り組むと、理解が段違いに早くなります。図解アプリで力の向きを手書きで描けたり、シミュレーションできるツールを使うと、ベクトルやエネルギーの変化をリアルに体感できます。「百聞は一見にしかず」というもので、文字や数式だけでなく、視覚とアクションを取り入れることで、苦手単元のイメージが鮮明に掴めます。

7. 勉強法を成功させるマインドセット

ここでは、「もう物理は嫌だ…」と挫折してしまう前に、成功へ導くための考え方をお伝えします。せっかく勉強法を学んでも、途中で心が折れてしまったら台無しです。

7-1. 「失敗=学び」の思考で挫折を乗り越える

物理は一度でスラスラ解ける方が珍しいものです。ミスや間違いをするほど伸びしろがあると考え、前向きに捉えることが大切です。スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授が提唱する「Growth Mindset(成長型思考)」によると、「自分の能力や才能は、経験や努力によって向上できる」という考え方で、失敗を成長の糧と捉える生徒ほど学力向上が顕著です。またZ会の添削指導でも、模試で間違えた問題を徹底的に解き直し・原因分析した生徒の方が次回模試の点数が平均5~10点アップしやすいそうです。

例えば、

・解けなかった問題を見つけるたびに、「これが苦手ポイントか!」とむしろ喜ぶ→弱点を発見するたびに、計画的に補強できる。

・「なぜ間違えたのか」「次はどうすればいいか」を間違いノートに蓄積していくと、自分だけの攻略本が出来上がる。

間違えてヘコんでいても時間がもったいない。「失敗=学びの宝庫」という姿勢が物理の成績を加速させる秘訣です。

7ー2. 先生や友人を味方につけ、自習時間を充実化

独学だけで詰まってしまうなら、学校の先生や勉強仲間に頼ることで、スムーズに疑問を解決できます。また「人に教える」ことで自分の理解も深めることも効果が大きいです。定期的に先生に質問する習慣のある生徒ほど、模試やテストでの成績向上が顕著です。放課後の10分質問タイムで先生に疑問をぶつける→大きなヒントが得られ、一気に理解が進みます。また友人同士で問題を教え合うことで、「どうやって解いたの?」と解法プロセスを共有する中で互いに理解を深めることもできます。物理は一人で全てを解決できるほど甘くない科目。上手に周りを巻き込み、疑問点をため込みすぎないのがコツです。

8. 高校2年生から受験を見据えた戦略

高校2年生のうちから、すでに大学受験の土台は始まっています。特に理系を目指す人、大学入試共通テストや私立・国公立大学で物理を選択する人は、ここで紹介するポイントを押さえておきましょう。

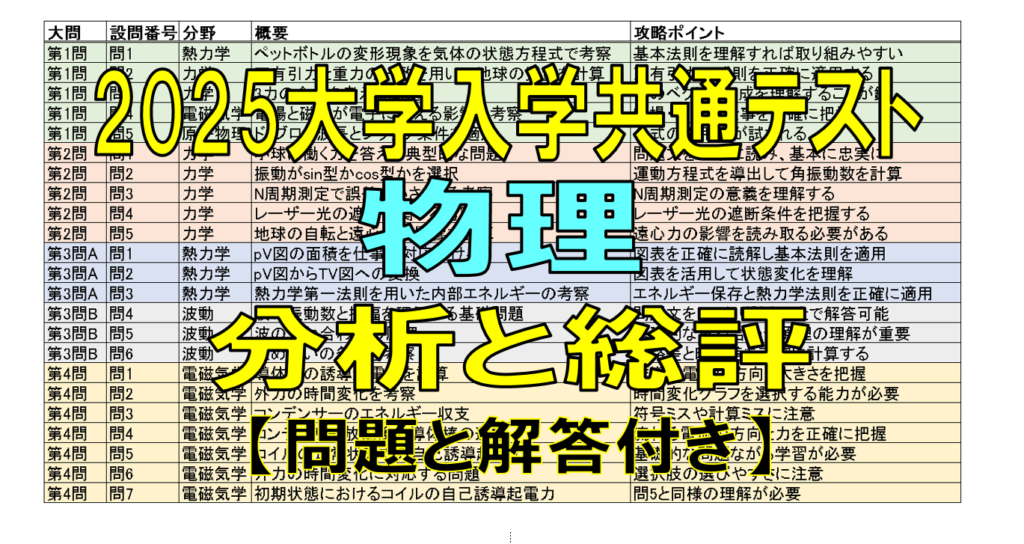

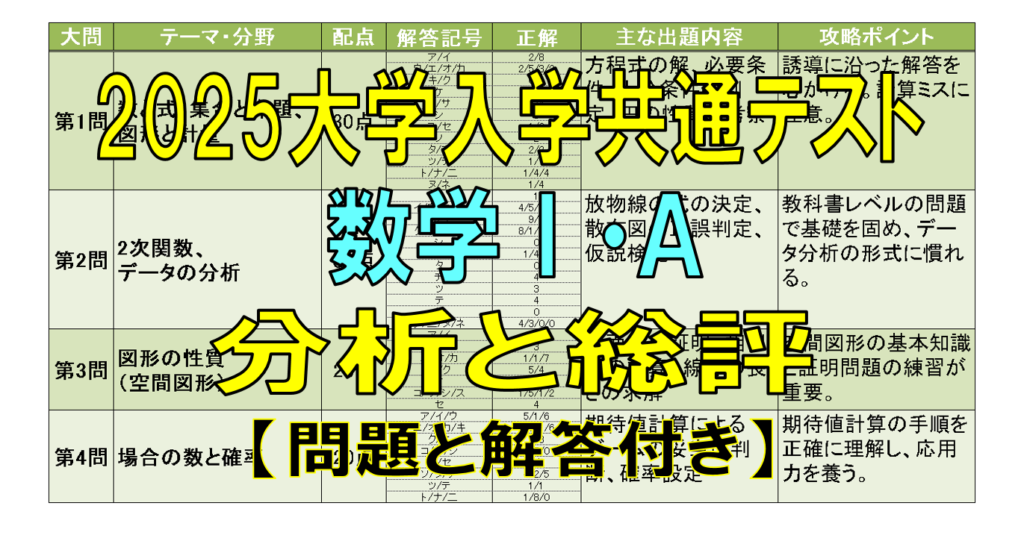

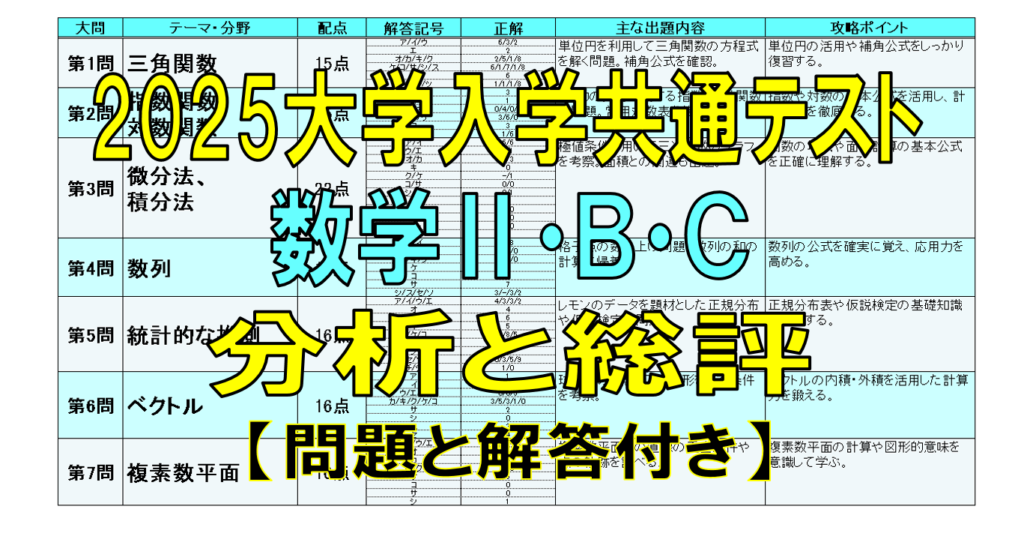

8ー1. 共通テスト・大学受験における物理の重要度

大学入試での物理は、基礎問題と複数分野を連携させた思考力問題の両方が出題されます。高2の段階から演習バランスを考慮するのが大切。大学入試センターが公表する試験分析では、思考力・読解力を問う形式(グラフや図表を読み取る問題)が増加傾向。河合塾やZ会の入試分析でも、高校2年生までに力学・電磁気の基礎を固めていないと、高3になってからの追い込みがききにくいと警鐘を鳴らしています。

例えば、

・グラフを読み取りながら加速度や速度の変化を推定する問題→力学とグラフ読解を融合した思考力が必要。

・電磁気と波動がミックスされた複合問題も出題されるため、単元ごとの切り離し勉強では太刀打ちできない。

大学受験で物理を武器にするには、高2までに各分野の基礎を仕上げておくことが大切。高3では総合演習に時間をかけられるよう、今から準備を始めましょう。

8ー2. 部活動や他科目との両立を考えた時間管理

部活が忙しいなら、スキマ時間を徹底活用して、平日・週末の「集中勉強タイム」を上手に確保。完璧主義になりすぎず継続を重視しよう。ベネッセコーポレーションの調査では、部活動と勉強を両立する生徒は時間管理力が高く、その後の成績伸びも著しいという傾向あり。Studyplusの学習ログ分析でも、朝や放課後など短いスキマを活用してこつこつ問題演習する生徒は、長時間勉強できる生徒と同等以上の成果を出している事例多数あります。

具体例としては、

- 部活前の10分で公式を1つ確認、部活後の10分で簡単な問題1問解く→わずか1日20分でも積み重ねれば週に140分=約2時間20分の勉強に。

- 週末に1~2時間のまとまった時間を取り、平日解き残した問題を一気に消化して理解度を高める。

「忙しい」を理由に後回しにしていると、気づけば大きな遅れが…。時間管理とスキマ活用が、高2のあなたを救う最強の武器です。

9. まとめ:物理を味方にして理系センスを伸ばそう

最後に、物理が苦手な高校2年生へ総合的なメッセージをお送りします。

9ー1. 物理の苦手克服が他科目にも波及する理由

物理への苦手意識を払拭すると、数学や化学といった他の理系科目にも好影響が出て、総合的な得点力が伸びる。模試相関分析で、「物理の得点が向上した生徒は、数学(特にII・B)の得点が上昇する」傾向がある。これは勉強に対するモチベアップによる影響も考えられる。

- 物理で慣れた計算手順やベクトル処理が、数学や化学の計算問題にもスムーズに応用できる。

- 「物理が解けた!」という自信がモチベーションを高め、他科目の学習時間や集中力も上がる。

苦手だった物理が少しでも解けるようになると、勉強そのものが楽しくなり、他教科の成績にも好影響。高校2年生のうちに「やるなら今しかない!」と思って行動しましょう。

9-2. 「理解→演習→反省・再確認」で得点力UP

物理は、「理解→演習→失敗の反省→再確認」のサイクルを地道に回すことで得点力が上がる科目であることを認識するべきです。焦らずきちんと続けることで必ず力がつくものです。エビングハウスの忘却曲線が示すように、放っておけば人間はすぐに忘れる生き物です。こまめな復習・演習が理解を長期記憶につながります。難関大のトップ合格者データでも、一度やった問題を2回・3回と繰り返す生徒が多数です。定着率を高める努力をしていることがうかがえます。

実例としては、

- 授業の復習を翌日・1週間後・1か月後に実施し、解けなかった問題をもう一度解いてみる→少しずつ「公式の意味」「計算のコツ」が身体化される。

- 模試の答案返却を受け取ったら、すぐ解説を読み、次のテストに向けて「同じ間違いを繰り返さない」よう対策。

焦らず、しっかり着実に。コツコツと反復していく姿勢こそが、物理を「苦手」から「得意」に引き上げるカギです。

★ おわりに:物理がわかれば世界が広がる

ここまで読んでいただきありがとうございます。高校2年生の段階で物理を苦手なままにしておくか、それとも今から一歩踏み出して得意科目に変えてしまうか。決めるのは高校2年の努力次第です。

- 「公式が全然頭に入らない…」と思っていたけど、実は導出過程やイメージを掴めば覚えやすい。

- 計算ミスも、単位やベクトルを丁寧に扱うだけで激減する。

- そして、いったん理解が深まると、物理ってこんなに面白いのか!と勉強が楽しみに変わる瞬間が必ず訪れます。

Studyplus・ベネッセコーポレーション・東進ハイスクール・Z会・河合塾といった大手予備校・学習サービスのノウハウやデータを参考にしながら、この記事では「どうしても物理が苦手」なあなたの気持ちに寄り添って、克服のヒントをお届けしました。

「やる気はあるのに、やり方がわからない」状態ほどもったいないものはありません。正しい勉強法とちょっとした工夫を取り入れるだけで、物理は必ず伸びます。

どうか本記事の内容を参考に、自分に合った勉強プランを組み立ててみてください。そして、「わからない」を「なるほど!」に変えていく喜びを、ぜひ体感してください。応援しています!

参考

- Studyplus(学習記録アプリによる大規模アンケート・データ解析)

- ベネッセコーポレーション(進研模試・映像授業などの独自調査・学習指導)

- 東進ハイスクール(合格体験記・模試データの詳細分析)

- Z会(添削指導・映像授業・難関校向け教材)

- 河合塾(全国模試・大学入試分析)

これらの機関が提供する情報をもとに、勉強法・教材選び・学習ペース・マインドセットなど、多角的にアドバイスをまとめました。各サイトの無料コンテンツやSNSアカウントでも有益な情報を得られますので、ぜひ積極的に活用してください。

【最後のメッセージ】

「物理が苦手だ…」という不安は決してあなた一人のものではありません。しかし、多くの先輩たちが正しい努力を積み重ねることで、しっかりと克服してきました。あなたも、高校2年生の今から始めれば十分間に合います。

さあ、苦手意識に負けず、少しずつでも行動を起こしてみませんか?きっと数カ月後には、「あれ? 物理がちょっと面白くなってきたかも!」と感じられる自分に出会えるはずです。

「未来の自分」に投資する最高の機会は、まさに今この瞬間。

物理を味方にして、ワクワクする理系センスを磨き、未来の可能性を大きく広げていきましょう!

コメント