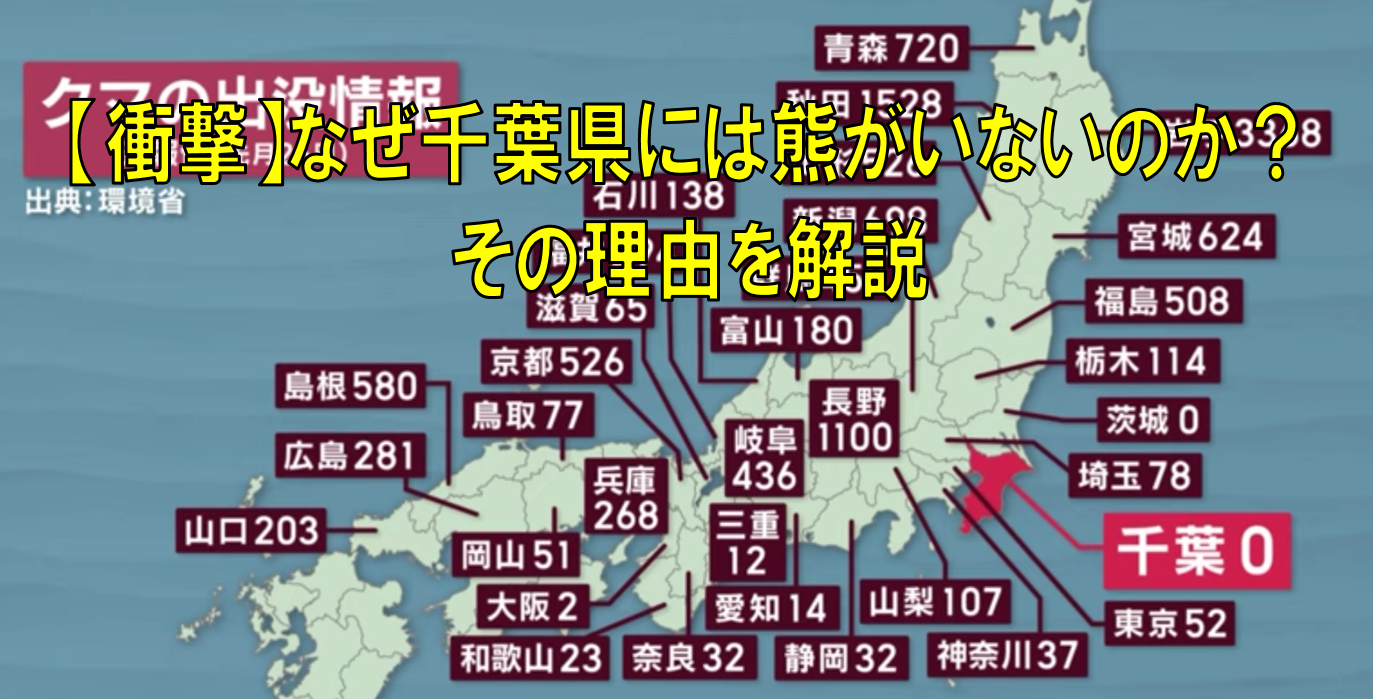

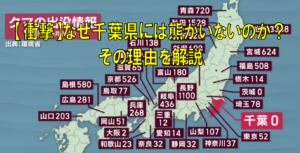

全国各地で熊の目撃情報が相次ぐ中、なぜ千葉県だけが熊のいない地域なのでしょうか?この疑問に迫り、千葉県の自然保護課とのやり取りから得た情報をもとに、その理由と今後の可能性について解説いたします。本業が塾講師の私の地理的視点でも、この解説を読めば、関東の地形や生態系についても深く理解できるようになります。受験生の方は知っておくと役に立つと思います。

近年、日本各地でツキノワグマの目撃や人身被害のニュースが増えています。東京都奥多摩、埼玉県秩父、神奈川県丹沢、さらには群馬・栃木の山岳地帯では熊の存在が確認されています。しかし、隣接する千葉県では熊の目撃情報が一切存在しません。

これについて千葉県の自然保護課に問い合わせると、驚くべき事実が明らかになりました。

これは千葉県の地形的な特殊事情が大きく影響していると考えられます。

千葉県の地形と熊の生息環境

熊が千葉県にいない最大の理由は、地形的な隔絶にあります。

- 千葉県の房総半島には標高の高い山岳地帯が存在しない

- 群馬県や栃木県など熊の生息域とは河川や平野で隔てられている

- 熊は長距離の平地移動が苦手で、川や都市部の開発が移動の障壁になっている

こうした要素により、熊が他県から千葉県に渡ってくることは事実上不可能です。結果として、千葉県は長期的に熊のいない地域として成立してきたのです。

文献・化石調査からも裏付け

過去の記録を紐解いても、千葉県で熊の存在を示す文献は皆無です。また、化石も一切発見されていません。したがって、偶発的に「昔はいたが絶滅した」という可能性は低く、千葉県は熊が自然的に生息しない地域と結論づけられます。

未来の千葉県に熊は現れるのか?

近年、熊の生息域は徐々に拡大傾向にあります。地球温暖化や人里への餌不足により、熊は従来よりも低地に出没するようになっています。しかし、千葉県の場合、地形的な隔絶性が強固であるため、他県から熊が流入する可能性は極めて低いと考えられます。

一方で、「熊がいない県」という千葉県の特徴は、自然環境や生態系を考える上で極めて貴重な研究対象です。人間と野生動物の共生を考える上で、千葉県の事例は重要なヒントとなります。

塾講師としての視点:受験での出題例

私は本業が塾講師です。近年「熊」の話題は時事的にも取り上げられており、入試での出題可能性が非常に高いテーマです。千葉県の熊不在の理由は、地理・生物・時事を横断する良い素材になります。

【高校入試での出題例】

問題:千葉県に熊が生息しない理由を、地形や生態の特徴を踏まえて説明せよ。

解答例:千葉県は周りの山から切り離されていて、熊がいる群馬や栃木から移動するのが難しい。また、広い平地や大きな川があるため、熊が入ってこられず、昔から熊が住める環境にならなかった。

【大学入試での出題例】

問題:日本各地で熊の出没が報告される中、千葉県に熊が生息していないのはなぜか。地形的要因・生態的要因・人間社会の影響を含めて論ぜよ。

解答例:千葉県には高い山地が存在せず、周囲を平野や河川で隔てられているため、熊が移動し定着することは困難であった。さらに、過去の文献や化石からも熊の生息の痕跡は確認されておらず、古来より生息域から除外されていたと考えられる。近年は熊の生息域が拡大傾向にあるが、都市化の進行や地形的な隔絶性を踏まえると、千葉県に熊が出現する可能性は依然として低いといえる。

おわりに:地形がもたらす生態系の特殊例

千葉県だけクマが生息しない理由として、歴史的経緯と地理的条件を中心に解説しました。周囲から隔絶された房総半島の地形は、野生動物の分布にも大きな影響を与えているのです。このような千葉県のケースは、日本の地形と生態系の関係を考える上で興味深い例と言えます。人間社会にとっては「クマ被害の心配がほとんどない安全な地域」という利点もありますが、その裏側には長い年月をかけた自然環境の歴史が隠れていることを知っておきましょう。関東地方の地理や生態系を理解する上でも、地形的要因による野生動物の隔離という視点は重要です。受験勉強で地理を学ぶ皆さんにとっても、本件は地形と生物分布の関係を考察する良い題材になるでしょう。今後も私たちは自然環境との共存を模索していかなければなりませんが、千葉県のような例から学べることは多いのではないでしょうか。周囲に山塊を持たない地形がもたらすこの珍しい事実を胸に、環境との共生について理解を深めていただければ幸いです。

コメント