高校受験【数学】計算ミスをゼロに!原因と防止策、公式の覚え方まで徹底解説

試験後に数学で「計算ミスさえなければ満点だったのに……」と悔しい思いをしたことはありませんか?また、一生懸命公式を暗記したつもりでも、いざテスト本番になると「あれ、公式が思い出せない…」と焦った経験がある人も多いでしょう。私も、これまで数多くの生徒から同じ悩みを聞いてきました。

計算ミスが多い人、癖がある人は確実にいます。入試で計算ミスを2問~3問すると10点~15点を落とすことになります。

受験が迫る中で、数学の計算ミスを減らし、大切な公式を効率よく覚えることは、合否を左右する重要ポイントです。この記事では、計算ミスが起こる原因やその防止策を深掘りし、さらに中学生に役立つ数学公式の覚え方まで丁寧に解説します。読めばきっと「自分にもできる!」と前向きになれるはずです。一緒に苦手を克服し、志望校合格へ大きく近づきましょう!

計算ミスはなぜ起こる?原因を知ろう

まずは「どうして計算ミスをしてしまうのか」を知ることから始めましょう。実は計算ミスには様々な原因があります。一言で「ケアレスミス」と片づけてしまいがちですが、ミスには必ず原因があり、種類ごとに対策が異なります。また自分の癖を把握することは非常に大切です。原因を正しく知れば、「自分はダメだ…」と落ち込むのではなく、適切な対処法が見えてきます。

人間だからミスはゼロにできない!?

「もっと集中すればミスはなくなる」と思っていませんか?もちろん集中力は大切ですが、実を言うと人間である以上、完全にミスを無くすことは不可能なのです。Z会の先生も「人間は機械ではない」ため毎回同じ作業を完璧にはできず、ミスは起こり得ると指摘しています。ですから「ミスする自分」がいて当たり前。まずは「誰でもミスはするものだ」と受け入れることが出発点です。落ち込む必要はありません。大事なのは、ミスと向き合い、ミスを減らす努力をこれからどうするかです。

しかし、「人間だから仕方ない」と開き直るのは違います。ミスを減らすことは十分可能です。そのために必要なのは根性論ではなく具体的な技術や工夫です。次項から、その技術について詳しく見ていきましょう。

よくある計算ミスのパターン

計算ミスにも色々なパターンがあります。まずは自分がどんな間違いをしがちか振り返ってみましょう。例えば、以下のようなミスに心当たりはありませんか?

- 単純な計算間違い:足し算・引き算のうっかりミス、繰り上がりや繰り下がりでミス、実は九九があやふや…など基礎計算力に起因するミス。

- 桁や符号のミス:小数点の位置を取り違える、符号(プラス・マイナス)を見落とす、割り算なのに掛け算してしまうといった四則記号の勘違い。

- 問題文の読み落とし:数字や単位を見間違える、解くべき問題を飛ばしてしまう、条件を見落とすなどのミス。

- 書き写しミス:ノートや下書きに計算する途中で数字を書き間違える、回答用紙に答えを転記する際に誤写する。

- ケアレスミス?:計算結果は合っていたのに答えを書き忘れた、指定された単位を書かなかった…など「うっかり」が原因のミス。

いかがでしょうか。おそらく「あるある…」と感じるものも多いのではないでしょうか。ミスの種類ごとに原因は異なります。

例えば「小数点を打ち間違えた」のなら、実は大雑把なイメージが不足しているかもしれませんし、

問題文を読み飛ばすなら問題文を正確に読む技術不足と考えられます。

闇雲に「気をつけよう!」と思うだけでは不十分です。それぞれのミスの原因を分析し対策することが、ミス減少への第一歩です。

ミスの大敵は緊張と焦り?

中には「家では解けるのに試験になると間違える…」という人もいるでしょう。実際、テスト特有の緊張感や焦りがミスを引き起こす大きな原因になることがあります。いつもはできている計算が、試験本番のプレッシャーで頭が真っ白になってミスしてしまうのです。ある先輩は「模試会場の独特な雰囲気にのまれて集中できずミスを連発した」という体験談を語っています。周囲の筆記音や時間制限に焦って、普段ならしないような初歩的間違いをしてしまうのです。

環境要因への慣れも大切です。前述の先輩は対策として、普段から図書館や自習室など周りに他人がいる(知り合いがいない)環境で勉強し、他人の気配があっても自分のペースを保てる練習をしたそうです。その結果、本番でも周囲に流されず落ち着いて解けるようになったといいます。試験本番で実力を発揮するために、日頃から本番さながらの環境や時間制限で演習することも効果的です。

「ケアレスミス」は存在しない!?

「どうせケアレスミスだから大丈夫」「次は気をつける」――こう自分に言い聞かせていませんか?しかし実は、「ケアレスミス(不注意ミス)なんてものは存在しない」という厳しい意見もあります。先輩からこんな教えを受けたという高校生もいました。

「ケアレスミスという言葉自体が言い訳。ケア(注意)をレス(欠如)している時点でアウトだ。俺は普段から命がけで計算している」

少々大げさに聞こえるかもしれませんが、要するに「普段の演習から一つひとつの計算に全神経を集中させ、絶対ミスしない覚悟で臨め」というメッセージです。特に「とりあえず急いで解いて、後で見直せばいいや」という姿勢は危険です。難しい問題ほど時間に追われて見直しの余裕がなくなりますし、見直し前提の雑な解き方では本番で通用しません。「もう二度と見直しできない」と仮定して、最初から確信を持って解答を書く練習を積みましょう。私自身、何度も「丁寧に解いておけば…」と後悔する生徒を見てきました。普段から一問一問を丁寧に解くクセをつけることが、ケアレスミス撲滅への近道なのです。

計算ミスを防ぐための5つの対策

原因がわかったところで、具体的に計算ミスを減らすための対策を紹介します。「ミスは人間だから仕方ない」と言っても、受験では減らせるだけ減らしたいですよね。ここでは日頃の学習からテスト本番まで役立つポイントを5つにまとめました。どれも今日から実践できるものばかりなので、ぜひ試してみてください!

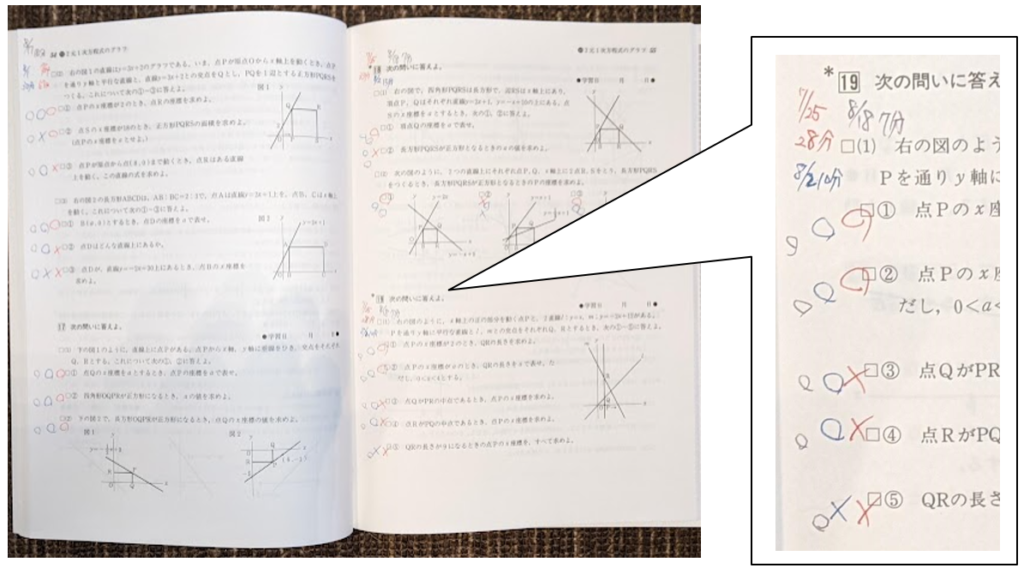

1. 自分のミス傾向を分析しよう

まずは『知己知彼(ちきちひ)』、自分を知ることから始めます。テストや模試の答案が返ってきたらミスの内容をチェックしましょう。「また同じ間違いをしてる…」という項目はありませんか?ベネッセの教育情報サイトでも、最初に自分のミス傾向をつかむことが重要だとアドバイスされています。例えば毎回小数点で桁を間違えるなら「小数点注意!」と自分で意識できますし、「なぜそのミスが起こったのか?」を考えれば根本原因も見えてきます。もし分析が難しければ、模試の裏面の分析を熟読すること。さらに塾や学校の信頼する先生やアドバイスをもらうのもよいでしょう。傾向が分かれば「次のテストではこの点に注意しよう」と的を絞って対策できます。ミスを闇雲になくそうとするより、自分の弱点を把握してピンポイントで矯正する方が効率的です。

2. 計算の“質”を上げる:丁寧な計算習慣

計算ミスが多い人は、まず計算の仕方(質)を見直すことが必要です。がむしゃらに量をこなすだけでは、間違ったやり方がクセになる恐れがあります。以下のポイントに気をつけ、日頃から「ミスしない計算方法」を練習しましょう。

- 途中式を大きく書く:ノートの片隅にグチャグチャとメモ程度に計算していませんか?途中式を省略したり殴り書きしたりすると、見直しのとき自分の書いた数字を読み違えてしまいます。途中式は必ず大きく丁寧に書くようにしましょう。「どこで間違えたか」後から発見しやすくなり、同じミスの再発防止にも役立ちます。さらに、きれいな字を書くことも大事ですよ。

- 一行一計算の原則:計算用紙に複数の計算を詰め込まず、一行に一つの計算式を書くクセをつけましょう。スペースに余裕をもたせることで桁のずれや見落としを防げます。

- 見直し前提の計算はしない:先ほど述べた通り、「後で見直すから今は適当でいい」は禁物です。常に「この一回で解答を完璧に仕上げるんだ」という気持ちで解きます。時間との兼ね合いもありますが、雑な計算で何度もやり直すより、丁寧にやって一発で正解する方が結果的に早いことも多いものです。

日々の計算練習で質を高めれば、テスト本番でも自然と落ち着いて計算できるようになります。計算ミスを無くす“正しいフォーム”を身につけるように意識しましょう。

3. 計算の“量”をこなす:計算力を鍛える

質と同時に、計算練習の量も不可欠です。計算力はスポーツと同じで、繰り返しの練習によって鍛えられるものです。たくさん問題を解いて場数を踏めば、「計算慣れ」してミスも減っていきます。実際、幼い頃からそろばんや塾で計算問題を解き込んだ子は計算力が高い傾向があるのと同じです。これは今まで解いた問題量の差が大きく影響しているからです。

毎日コツコツ計算トレーニングを積みましょう。一日10~20問程度を目安に、計算問題を解く時間を日課にするのがおすすめです。問題集の基礎計算や教科書の例題など、短時間でできる計算練習を取り入れてみてください。解いたらすぐに必ず丸付けをして、間違えた問題は解き直す習慣もセットで行いましょう。そうすることで「なぜ間違えたか?」まで考えられ、より記憶に残ります。日々続ければ計算スピードもアップし、自分の間違えやすいポイントにも気づけるようになるはずです。(参考リンクを以下に記載)

計算力がついてくると、問題を解くときに余裕が生まれ、焦りが減ります。「解き方は分かっているのに計算ミスで点を落とす」という悔しい事態も減っていくでしょう。基礎計算力はすべての土台です。夏休みや長期休暇など、時間のあるときに集中的に鍛えておくと安心です。

4. 最適な解答スピードを身につける

実は解くスピードも計算ミスと密接に関係しています。極端に急ぎすぎるとミスが増えるのはもちろんですが、逆にゆっくりすぎても集中力が途切れミスにつながることがあるのです。大事なのは自分にとっての「最適なスピード」を知り、それをコントロールすること。

例えば、ある問題では時間をかけすぎずサクサク解いた方が調子が出るかもしれません。一方、複雑な問題ではじっくり考える時間を取らないとミスしてしまうでしょう。このように問題の難易度や種類によって適切なペース配分は変わります。

Z会の小田先生も「問題を解くスピードをコントロールする」ことの重要性を述べています。速ければ良い、遅ければ良いという単純な話ではなく、各段階(問題文を読む・考える・計算する)ごとに自分に合った速度があるということです。自分の中で「このタイプの問題は少しゆっくり解こう」「ここはスピードアップして時間短縮しよう」といったメリハリを意識できると理想的ですね。

この力は一朝一夕には身につきませんが、日々の演習で時間を計りながら問題を解く練習をすると鍛えられます。問題演習時に「今のペース、速すぎないかな?遅すぎないかな?」と振り返り、ミスが出にくい自分のペースを体感してみましょう。車の運転と同じで、スピードの出し過ぎもノロノロ運転も事故(ミス)のもと。自分にとって安全かつ効率的な速度を見極めて、自在にペース配分できるようになれば鬼に金棒です。

5. 本番での見直し術をマスターする

どんなに注意しても、人間である以上ミスはゼロにはできません。だからこそテスト本番での見直しが重要です。ただし、闇雲に見直しても抜け漏れを発見するのは難しいもの。効果的な見直しのコツを身につけましょう。

ベネッセの提案する見直し方のポイントは以下の3つです。

- ミスは必ずある前提でチェックする:自分の答案を「きっと合っているだろう」と思い込んで眺めるだけでは、ミスは見逃してしまいます。「絶対どこかにミスがあるはずだ」という心構えで、疑いの目を持って見直しましょう。計算し直す、指で一桁ずつなぞる、途中式に印をつけながら確認するなど、ただ目で追うだけにならない工夫をすると効果的です。

- 時間配分に応じて優先順位をつける:テストによっては全問を見直す時間がない場合もあります。そのとき自信のある問題ほど優先して見直すと良いとされています。人間の心理で、つい自信のない問題ばかり確認したくなりますが、実は簡単な問題ほどケアレスミスが潜みがち。自信のある計算こそもう一度計算し直してみましょう。「絶対合ってる」と思っていた計算に限って間違っている…ということ、意外とありますよね。

- ミスしやすいポイントを重点チェック:日頃把握している自分のミス傾向(前述のポイント1)を活かしましょう。例えば「符号ミスが多い」と分かっていれば、見直しでは符号だけもう一度丁寧に確認するなど、重点的にチェックできます。時間が限られる本番だからこそ、闇雲に全部を見るのではなく「ここだけは!」というポイントに絞って確認することも戦略です。

見直しまで気を抜かずやり切れば、「計算ミス0」にぐっと近づきます。実際、「できる問題を確実に正解する習慣付けが大事」との指摘もあります。ミスを恐れるより、「ミスを見つけてやる!」くらいの意気込みで本番に臨みましょう。

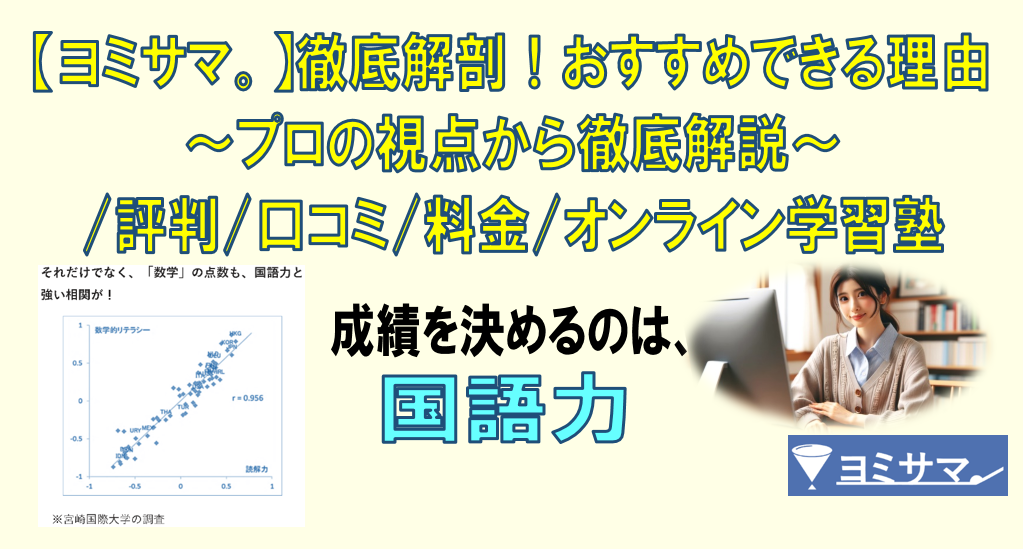

数学公式の効率的な覚え方:理解×反復がカギ!

計算ミス対策と並んで多くの中学生を悩ませるのが数学の公式暗記です。「数学は覚えることが少ない科目」と言われることもありますが、実際には因数分解の公式、面積・体積の公式、関数の法則など、入試までに覚えるべき公式はたくさんあります。しかも問題によって様々な公式を使い分けなければならず、覚えていないと解けません。「公式さえちゃんと覚えていれば解けたのに…」ということになったら悔しいですよね。

では、どうすれば効率よく公式を暗記できるのでしょうか?ポイントは闇雲に丸暗記しようとしないことです。実は「公式が覚えられない」「テスト中に公式をド忘れしてしまう」という人の多くは、公式の意味や使い方を理解せずに記号の羅列だけ丸暗記しようとしていることが原因です。公式は証明を経て導かれるため、一見すると脈絡なくポンと出てきたように感じ、理解しにくいですよね。だからといって「意味はいいから結果だけ暗記」では、テスト本番で思い出せなかったり応用が利かなかったりします。

公式暗記の鉄則:意味・使い方とセットで覚える

「公式単体ではなく、意味や使い方もセットで覚える」――これが公式暗記の鉄則です。武田塾のコラムでも、「公式の文字列だけを覚えようとせず、公式の持つ意味や使い所も一緒に覚えることで暗記しやすくなる」とされています。例えば、単に公式を丸暗記するのではなく、例題を解きながら覚えるのは効果的です。実際に問題を解く中で「この場面ではこの公式が使える」と体感することで、その公式がグッと頭に定着します。

Z会の小田先生も同様に、公式を使って問題を解くことが理解を深める一つの方法だと述べています。いろいろな問題でその公式を使ってみるうちに、「どういうときに使えて、逆に使えないのか」が分かってきます。それ自体が公式理解の一側面になるのです。公式を覚えたら、必ず演習問題を解くようにしましょう!ただ暗記するよりも記憶の定着が良くなり、使いこなし方も身につきます。

闇雲な暗記はNG!効率アップのコツ

それでは、具体的に公式暗記の効率を上げるコツをいくつか紹介します。勉強法の専門家や大手学習塾の知見をもとにしているので、ぜひ取り入れてみてください。

- 背景を理解する:可能であれば公式の成り立ちや証明の流れをざっくりでも理解しましょう。文科省も示すように、「なぜその証明や公式が必要になってくるのか」を理解すると記憶に定着しやすくなります。すべてを完璧に証明できなくても、「この公式は〇〇を求めるために考えられたもの」という背景知識があるだけで記憶の質が変わります。

※ただし、数学の苦手な人は最初から理解しようとしてドツボに陥るので、まずは公式をスラスラ使えるにしてから徐々に理解が追い付いてくる流れにしましょう!

例えば

円の面積公式:S=πr²

も、「半径1あたり、半径の平方×πの単位面積があるから」など意味づけして覚えると忘れにくいものです。 - 関連付けて整理する:公式が増えてきたら、関連するもの同士をセットで覚えるのが効果的です。「形が似ている公式」「変形できる公式」「対になる公式」などはまとめて覚えましょう。スプリックス教育通信でも「1つずつ個別に覚えるより関連付けてセットで覚えるほうが効率的」と述べられています。

例えば

平方の公式:(a+b)² と (a-b)²

は対にして覚える、

三角形や四角形の面積公式は一覧表で比較して覚える…といった具合です。

バラバラに丸暗記するより、似たもの同士の違いや共通点に着目して覚える方が理解も深まり記憶に残りやすいです。 - 視覚・聴覚も使って暗記する:人間の脳は五感を使うほど記憶が定着しやすいと言われます。文章の説明だけでなく、視覚として図解を意識して覚えるようにします。また公式暗記でも、目で読むだけでなく声に出したり書いたりすると効果的です。英単語などと同じように(声を出して問題ない場所であれば)ブツブツ唱えたり、黒板に見立てて書いて覚えたという先輩もいます。特に難しい公式ほど、唱えてリズムで覚えると忘れにくくなります。

- イメージで覚える:公式によっては図やイラストと結びつけて覚えるのもおすすめです。例えば図形分野では、実際に図を何度も描いて公式を体で覚えると応用が利きます。スタディサプリの数学講師も「図形の公式は図を描いて身につけるべし!」とアドバイスしています。自分で図やグラフを書く過程で公式の意味がつかめ、その図を思い浮かべることで公式を思い出すことができます。関数の公式なら対応するグラフの形とセットで覚える、という方法も効果的です。

- 繰り返し復習する:暗記した公式も放っておけば忘れてしまいます。人間は忘れる生き物ですから、一度覚えた公式も定期的に復習しましょう。覚えた翌日・1週間後・入試直前など、何度も問題演習や暗唱で再確認することで記憶が脳に定着していきます。忘れた頃に解き直すのも良い方法です。「忘却曲線」を意識して復習間隔を調整すると効率的ですよ。

覚えるだけでなく、使えるようにしよう

最後に、大事な心構えをお伝えします。公式は覚えるだけで満足せず、「使える」ようになるまで練習することが肝心です。せっかく公式を暗記していても、どの問題でその公式を使うか判断できなければ宝の持ち腐れですよね。例えば、中学数学でよく使う公式として因数分解の公式がありますが、問題を見た瞬間に「あのパターンだ!」と気づけるよう演習を積む必要があります。公式暗記と並行して典型問題を解いておくことで、「このタイプの問題にはこの公式」という”引き出し”を意識的に増やすようにします。「公式は覚えているのに問題を見るとどれを使えばいいかわからない」となることが防げます。これを克服するには、問題演習と公式暗記をセットで行うのが一番です。「公式→問題」の流れを何度も経験しておけば、本番でも落ち着いて公式を使いこなせるでしょう。

また、Z会の小田先生は「公式は覚えるだけでも価値がある」と述べています。無理に全て導出しなくても覚えてしまえば解ける問題は多いですし、新しい公式を覚えることで数学の世界が広がることも事実です。まずは暗記すべき公式はしっかり覚える。その上で余裕があれば導出に挑戦したり、より深い理解に進めば良いのです。焦らず一歩一歩、自分のペースで“数学の庭”を豊かにしていきましょう。

まとめ:ミスは克服できる!自信を持って高校受験数学へ

ここまで読んでいただきありがとうございます。計算ミスの原因と対策、そして公式の覚え方について、盛りだくさんにお伝えしてきました。

改めてポイントを振り返ると:

- 計算ミスは誰にでも起こり得るもの。でも原因を分析し、適切な技術と習慣で必ず減らせます。

- ミスを減らすには、自分のミスパターン分析、大きな字で丁寧な計算習慣、十分な計算練習量、スピードコントロール、本番での的確な見直しという5つの柱が有効です。

- 公式暗記は丸暗記に頼らず、意味・使い方とセットで覚えるのが鉄則。問題演習や関連付け、五感も駆使して効率アップを図りましょう。

- 暗記した公式は使ってこそ価値があるもの。覚えた公式は演習で何度も使い、自分のものにしてください。

最初にお伝えしたように、ミスをゼロにすることは人間には難しいかもしれません。しかし、ミスを恐れて萎縮する必要はありません。ミスは自分の弱点を教えてくれる貴重なヒントです。間違いと真摯に向き合い、改善を積み重ねれば、着実に成長できます。「ミスを減らせばもっと点数が取れる。もったいない!」という前向きな気持ちで、自分の課題克服に挑みましょう。

受験直前期は誰しも不安になるものです。でも、ここで身につけたミス防止策や公式暗記法は、きっと本番であなたの力を支えてくれます。「今度こそ計算ミスしなかった!」「公式がスラスラ出てきた!」という成功体験を積めば、自信を持って試験に挑めるでしょう。

さあ、あなたも今日から実践してみてください。計算ミスに負けず、公式を武器に、数学の得点力アップを目指しましょう!健闘を祈っています。

あなたの努力は必ず結果に結びつきます。志望校合格を勝ち取るその日まで、一緒に頑張っていきましょう!

参考文献・情報源:

- 【ベネッセ教育情報】計算ミスを防ぐ見直し方 3つのコツ

- 【Z会おうち学習ナビ】小田敏弘「ミスは減らせるか」

- 【Z会おうち学習ナビ】小田敏弘「公式との付き合い方」

- 【スタディサプリ進路】山内恵介「モヤモヤすっきり!?うろ覚え解消塾!~数学編~」

- 【学研オンエア】効率のいい暗記方法11選/計算力を鍛える方法

- 【理系女子応援サービス Rikejo】「数学の模試でケアレスミスが減りません」先輩の回答

- 【武田塾コラム】「公式の覚え方・暗記方法」

- 【スプリックス教育通信】「数学の公式の効率的な覚え方」

。

人気記事

\これでもう迷わない!/

コメント